患者男性,32岁,因“反复气喘28年,意识不清12h”入院。

在救护车送至我院途中心率减慢20次/min,自主呼吸消失,给予心肺复苏,血气分析显示严重CO:潴留及低氧血症,拟诊“重症哮喘”收住ICU。

【查体】

否认慢性疾病及手术史。体检:脉搏97次/min,呼吸24次/min,血压136/72mmHg,体温38.1℃,意识昏迷,格拉斯哥评分(GCS)评分4分,气管插管呼吸机辅助呼吸,双侧瞳孔等大,直径0.25cm,对光反射迟钝,颈软,双肺呼吸音粗,可闻及痰鸣音及多量哮鸣音,心律齐,未闻及心脏病理性杂音,腹隆,腹肌略紧张,四肢肌张力增高,双侧病理征阴性。

【辅助检查】

床边胸片显示双肺纹理增多。

头颅CT和超声心动描记术检查未见异常。

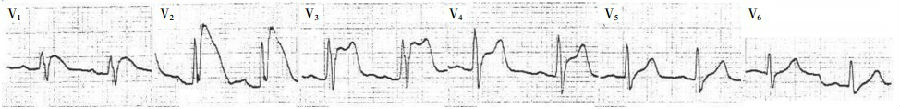

入院第1天心电图如图1所示。

(点击图片查看高清大图)

肌酸激酶(CK)299U/L(正常值26-218U/L),肌酸激酶同工酶(CK-MB)26U/L (正常值0-25U / L),肌钙蛋白定性(筛选)阴性。

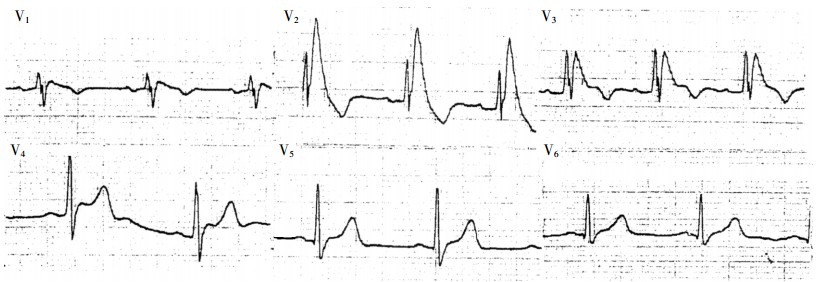

入院第2天心电图如图2所示。

复查CK:320U/L,CK-MB正常,肌钙蛋白阴性。

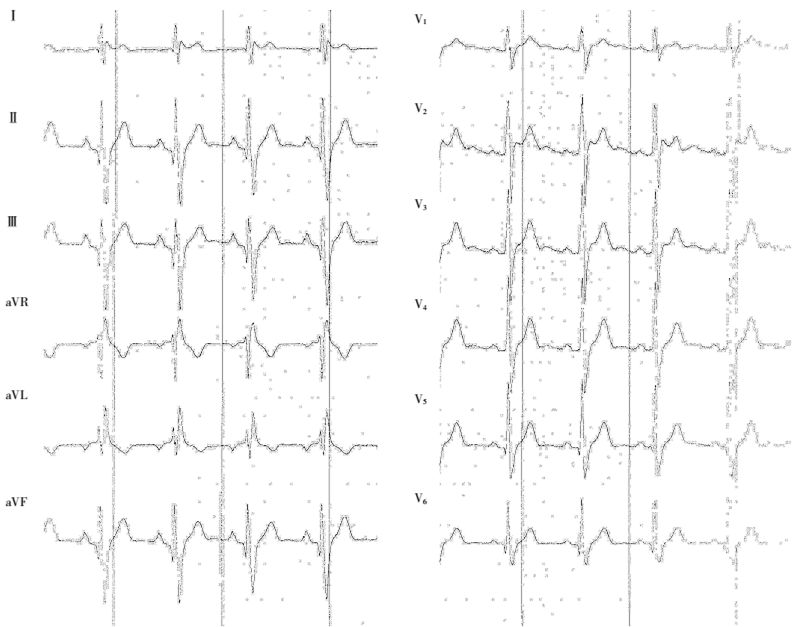

入院第18天心电图如图3所示。

答案公布

入院第1天心电图(图1)示心率89-107次/min,V1、V2ST段呈下斜型抬高0.2-1.1mV,V3、V4ST段呈水平型抬高0.35-0.65mV。

入院第2天心电图(图2)示V1、V4ST段分别抬高0.1mV、0.2mV,而V2、V3呈下斜型抬高酷似右束支传导阻滞图形。

入院第18天心电图(图3)恢复正常。

患者经过对症治疗后重症哮喘很快缓解,本例心肌酶谱虽然增高,但肌钙蛋白定性均阴性,故心电图诊断首先考虑为重症哮喘伴发急性心肌缺血缺氧后致获得性I型Brugada综合征。

【讨 论】

Brugada综合征是一种近十余年来渐为人们所认识的常染色显性遗传性致死性心脏病,与心脏钠通道基因SCN5A的α亚单位及基因CACNA1C 突变有关[1]。

2002年欧洲心脏病协会总结了Brugada综合征的心电特征并将其分为3型:

I型:以突出的“穹隆型”ST段抬高为特征,表现为J波或抬高的ST 段顶点为2 mm,伴随T波倒置,ST段与T波之间很少或无等电位线分离。

II型:J波幅度(为2mm)引起ST段下斜型抬高(在基线上方并为1 mm),紧随正向或双向T波,形成“马鞍型”ST段图形。

Ⅲ型:右胸导联ST段抬高<1 mm,可以表现为“马鞍型”或“穹隆型”,或两者兼有[2]。

近年来,Take等在Brugada波原来3型的基础上,提出了一种新型Brugada波的心电图特点,将其称为0型Brugada波。该型心电图特征与I型Brugada波相似,也有J波与ST段下斜型抬高,而且J波幅度多≥2mm,ST段抬高幅度多≥2mm,只是紧随其后的T波无倒置或呈浅倒置(<1mm)[3]。

Brugada综合征心电图的ST段改变具有隐匿性、间歇性和多变性。目前Brugada综合征诊断标准国内郭继鸿教授将其简单归纳为1+1/5的诊断方式。1是指患者有自发性或诱发性I型Brugada波,1/5是指患者另需满足以下列出5个条件中的1个,即(1)心室颤动或多形性室性心动过速;(2)晕厥及夜间濒死样呼吸;(3)心电生理检查阳性;(4)家族成员有45岁以下猝死者;(5)家族成员有I型Brugada波[4]。

该患者入院第1天出现典型的I型Brugada 波,虽未追踪到救护车急救时的心电图,但根据抢救医生反馈心率曾降至20次/min,可能存在室性逸搏或窦性静止等心律失常,病程中伴晕厥和呼吸困难,诊断I型Brugada综合征成立。

获得性Brugada综合征是指在一定的条件或因素的作用下,平素无Brugada综合征心电图及临床表现者新出现典型的心电图表现和临床症状而被识别、被诊断,随之还可能发生致命性心律失常、引发心室颤动与心脏性猝死[5]。本例患者入院时有昏迷、发热、癫痫、心脏骤停、低氧血症,否认心脏病史,入院后心电图V1-V3呈典型的I型Brugada波,并随全身供氧情况缓解而趋于正常波形,考虑为重症哮喘伴心肌缺血缺氧导致获得性I型Brugada综合征。

参考文献:

1、Kapplinger J D, Tester D J, Alders M, et al. An international com¬pendium of mutations in the SCN5A-encoded cardiac sodiumchannel in patients referred for Brugada syndrome genetic testing [J].Heart Rhythm,2010,7(1) :33-46.

2、Wilde A A, Antzelevitch C, Borggrefe M, et al. Proposed diagnostic criteria for the Brugada syndrome:consensus report [J].Circulation,2002,106(19):251 4-2519.

3、郭继鸿.0型Brugada波[J].临床心电学杂志,2013,22(3):225-232.

4、郭继鸿.Brugada综合征诊断治疗的再认识[J].中国实用内科学杂志,2006, 26(14):1096-1099.

5、郭继鸿.获得性Brugada综合征[J].临床心电学杂志,2013,22(2):131-142.

病例来源:心电与循环

注:本网所有转载内容系出于传递信息之目的,且明确注明来源和/或作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理,所有内容及观点仅供参考,不构成任何诊疗建议,对所引用信息的准确性和完整性不作任何保证。

扫描二维码,关注微信公众号

扫描二维码,下载APP到手机