作者:张向阳 周倩云 朱继红(北京大学人民医院)

【病历摘要】

患者男性,36岁,主因间断心前区、手腕针扎样疼痛5个月,再发伴胸闷1小时入院。

患者5个月前受凉后出现心前区、手腕处针扎样疼痛,可持续1天左右,活动时加重,与体位和呼吸无明显相关,贴膏药后可缓解,间断发作4次,每次性质相似,未规律诊治。患者入院前1小时,在起床排尿后,症状再次出现,伴胸闷、出汗,无恶心、呕吐,无意识丧失。既往无高血压、糖尿病、心脏病史,无阳性家族史。吸烟20余年,5~6支/日。

体格检查:体温36.7℃,脉搏73次/分,呼吸18次/分,血压120/70mmHg(双侧)。神志清楚,口唇无紫绀,胸部皮肤未见异常。双肺呼吸音清,心率73次/分,心界不大,未闻及杂音。腹软、无压痛,肝脾不大。双下肢无凹陷性水肿,未见静脉曲张。胸骨和肋骨无压痛,四肢关节活动正常,脊柱无压痛。

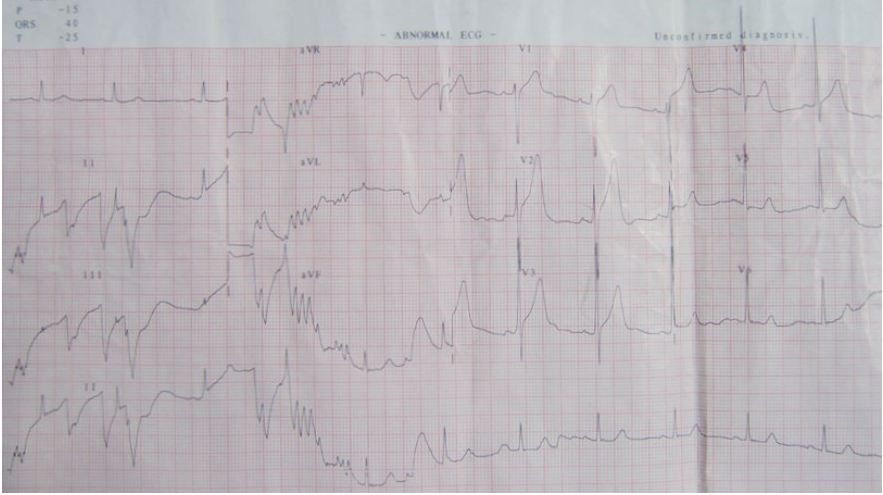

辅助检查:就诊时查心电图(图1)。心肌标志物肌酸激酶同工酶(CK-MB)2.2ng/ml(参考范围0~4.3ng/ml),肌红蛋白 225ng/ml(参考范围0~107ng/ml),肌钙蛋白I(TnI)<0.05ng/ml(参考范围0~1.0ng/ml)。

图1 6:10 am查心电图

诊治经过:

患者入院后第一份心电图(6:10am)因干扰导致肢体导联显示不满意,但也可以看出,aVL导联R波幅度远小于I导联(正常情况下,这两个导联夹角为30°,R波幅度应该相似),V2导联T波略显高尖。心肌标志物MYO稍高,CK-MB及Tn正常。在没有既往心电图对比的情况下,至少应对上述两种心电图改变保持警惕。

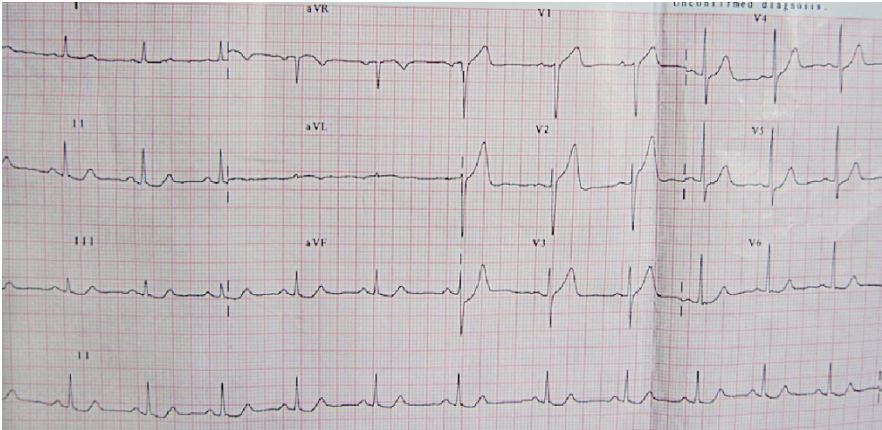

7:56am复查心电图(图2),aVL导联R波几近消失,下壁导联ST段呈下斜型下移0.05mV,胸前导联T波形态基本正常。与第一次心电图对比,可以看到V1~V3导联R波幅度下降一半以上。

图2 7:56 am查心电图

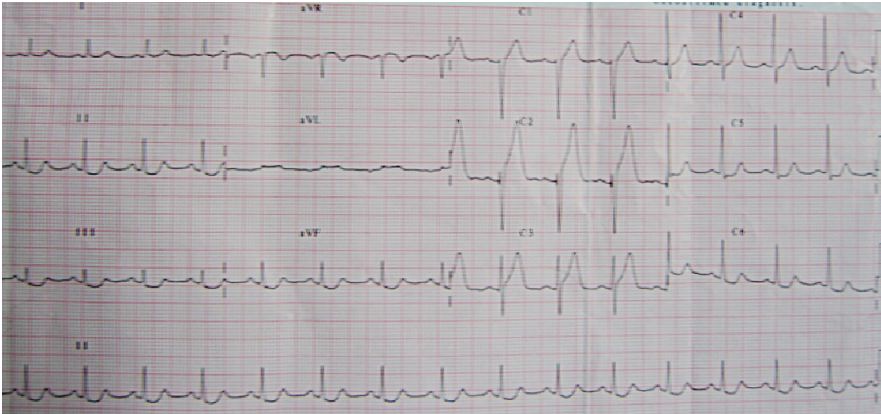

8:30am查超声心动图也提示存在节段性室壁运动异常(室间隔中下段及左室心尖部)(图3)。

图3 8:30 am查超声心动图

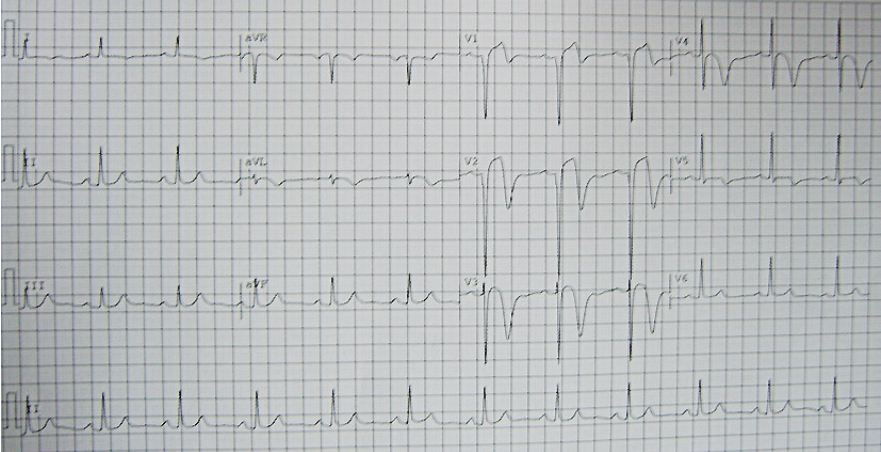

9:40am查心电图(图4),除上述变化外,可见到在V2导联R波前新出现q波,T波呈超急性期改变。复查心肌标志物示CK-MB21.3ng/ml,MYO468ng/ml,TnI0.34ng/ml,诊断急性心肌梗死(AMI),急诊行冠脉造影示前降支100%闭塞,术中置入支架1枚。

图4 9:40 am查心电图

术后次日复查心电图(图5),除T波继续演变外,V1、V2导联均呈QS型。

图5 次日7:50 am查心电图

【诊治体会】

胸痛的常见病因分析

胸痛是最常见的急诊主诉之一,常见病因如下。

心脏及大血管病变:AMI、主动脉夹层和肺动脉栓塞是首先要排除的三大致死性病因,可在短时间导致死亡,早期诊断、早期处理直接影响患者的预后。心绞痛典型表现为发作性胸骨后或心前区压榨样疼痛,常伴胸闷,服用硝酸酯类药物可有所缓解。若疼痛剧烈且伴大汗多提示AMI。A型主动脉夹层多表现为突发胸背部撕裂样剧痛,疼痛一开始即达高峰,疼痛可呈移行性,患者多能准确说出疼痛开始的具体时间和部位。患者多伴血压升高,对可疑病例须检查双侧血压和脉搏,必要时测下肢血压。肺动脉栓塞除胸痛外,还有缺氧和呼吸困难,心电图、D-二聚体和动脉血气分析常用于初步筛查。急性心包炎的疼痛为持续性,心电图表现为除aVR导联外,其他导联呈弓背向下抬高,多有发热、白细胞升高等炎症表现。

肺及胸膜病变:如肺炎、胸膜炎、气胸和肺癌等,其中张力性气胸也是危及生命的急症,须紧急处理。该类疾病在胸片上常有阳性发现。

胸壁病变:如肋软骨炎、肋神经炎、肋骨或胸椎骨折,疼痛多为持续性,而非发作性,咳嗽、用力和身体转动可使疼痛加剧,多有局限压痛。带状疱疹表现为沿肋间神经走行的皮肤锐痛,有皮疹,部分患者可在皮疹出现前有局部皮肤疼痛。

食管病变:如胃食管反流病,一般表现为胸骨后烧灼样疼痛,卧位时诱发或加重。

神经官能症:除外上述器质性因素,患者胸痛症状仍反复发作,则考虑神经官能症的诊断。

该中年男性患者表现为反复发作的心前区及手腕针刺样疼痛,活动后加重,虽既往无高血压、糖尿病等冠心病高危因素,但从症状特点上应首先考虑心绞痛。患者此次发作程度较前加重,伴胸闷、出汗,应考虑急性冠脉综合征。

联合症状、心肌标志物、心电图诊断AMI

AMI的早期诊断一直都是接诊医生面临的一大难题,通常是按照症状、心电图表现以及心肌标志物的升高做出诊断。

在症状方面,老年人、糖尿病患者、心力衰竭患者、女性经常以不典型症状为主,描述为呼吸困难、出汗、晕厥、上腹痛、颈肩痛、腹泻等“等同症状”,甚至根本没有胸痛。研究表明,将近50%的AMI患者不是以胸痛为主诉就诊,无痛性心肌缺血也高达40%,85岁以上老年人可高达60%。

心肌标志物肌钙蛋白特异性很好,但需要在AMI发生后3~6小时升高,且经床旁检测也需要15~30分钟,一味等待其升高,虽保证了诊断准确性,但很有可能会牺牲救治时间,使就诊-球囊扩张时间(D2B)延长,延误救治。

典型AMI的心电图改变是ST-T弓背向上抬高,但其他一些心电图改变也可以帮助做出早期诊断。如本例患者aVL导联R波显著低于I导联,胸前导联R波幅度下降或丢失,胸前导联V1的R或r波前不应该有q波(图4)。其他提示AMI的心电图改变还有V5或V6导联q波消失,胸前导联R波递增不良或逆递增,胚胎型r波,对应导联ST段改变等,对上述心电图改变都应该保持警惕。

关注心电图动态改变、识别高危患者

除了根据患者病情随时复查心电图外,还应注意心电图的前后对比。临床上可以发现,单独检视同一患者的两份心电图,均可以判为正常,但两者一比较,就可能会发现某一导联R波下降一半以上(如本例),或Q波加深等变化。

另外,也应通过某些心电图改变早期识别高危患者。如aVR、aVL和V1导联可以对应左右冠脉根部,反映心脏大血管的病变,病情较重,如前壁/广泛前壁急性心肌梗死(AMI)伴有aVR或V1导联ST段抬高。ST aVR抬高/ST V1抬高>1,预测左主干闭塞可能性大;ST aVR抬高/ST V1抬高<1,则左前降支受累的可能性大。新出现的左束支传导阻滞,或在前壁AMI基础上出现传导阻滞,是累及多支血管的指征。

Wellens综合征也可用于识别不稳定性心绞痛患者左前降支近端严重狭窄,需要在患者心绞痛缓解后进行心电图描记,所有Wellens综合征患者左前降支狭窄超过50%(中位数85%),完全闭塞或者几乎完全闭塞者占59%,75%的患者平均在8.5天发生前壁AMI。不稳定性心绞痛患者,12导联心电图aVR和V1导联ST段抬高伴其余8个导联以上的ST段缺血性压低的患者中,71%具有严重左主干病变或者3支病变。糖尿病患者中常可见这种心电图改变。

18导联心电图覆盖了右心室和左室后壁,有利于提高心电图诊断AMI的敏感性,必要时还可以将胸部电极移动1个肋间。

见藐小之物,必细察其纹理。就本例患者而言,或许根据第2份心电图就可以确诊。早期诊断,缩短就诊-球囊扩张时间,需要细致入微,明察秋毫。

【专家点评】

准确识别AMI,急诊医生的考验

作者:李春盛(首都医科大学附属北京朝阳医院)

患者为青年男性,近半年有反复胸闷憋气及手腕部针扎样痛史,未规范诊治。除少量吸烟外,无其他心血管病危险因素。

患者本次在凌晨发作,排尿时发生胸闷、出汗症状及时来急诊,生命体征正常,心电图V2、V3导联T波高尖、肌红蛋白(MYO)升高,留院观察,在近3.5小时期间反复检测心电图有动态变化,超声心动图有节段性异常,心肌标志物呈阳性,诊断为AMI,经皮冠脉介入术(PCI)证实前降支100%闭塞并放置支架1枚。

这是急诊处理很成功的病例,其要点是对非常规时间就诊、表现不典型的胸痛患者保持高度警惕性,及时留院并动态观察,实时通过监测心电图以及观察患者表现做出判断,并及时处理。

据文献报告,在急诊就诊的患者中,真正需要紧急救助者占20%,其余均不是真正意义的急诊患者,在轻、中、重混杂的众多急诊患者中,在环境嘈杂的急诊室中,要求急诊医生具备“火眼金睛”、以如履薄冰的审慎态度仔细诊治每位患者,不能误诊,这不但需要高度的责任心,还要有精湛的医术。从本例患者的处理中,就体现了急诊医生兼备技术、经验和责任心。时间就是生命、责任心关系患者性命,让各临床专业同行们对急诊医生的工作多一份尊重,急诊患者及家人对急诊医护人员多一份理解和尊重。急诊科是救命的第一线,急诊医护人员是你我生命的守护者。

从病例中获得的几点启示

作者:吴杰(华中科技大学同济医学院附属同济医院)

这个病例给我们若干启示。

①患者间断心前区、手腕针扎样疼痛5个月,易误认为神经性疼痛。临床上心绞痛可表现为各种不同的症状,不要轻易否定冠心病。

②许多患者并无高血压、糖尿病、高血脂史,但长期大量吸烟(该患者吸烟20余年,5~6支/日)往往是引起动脉粥样硬化、以至发生冠心病心肌梗死的重要原因,这说明了戒烟的重要性。

③该病例再次证明,仔细观察心电图的微小动态变化对及时诊断AMI非常重要。除了要观察有无ST-T动态变化外,还应注意R波幅度的动态变化,如发现R波幅度的下降或丢失,表明已经发生了心肌梗死,从早期干预的角度,这比出现异常Q波更有意义。

④第2份心电图(图2)已出现aVL、V2导联ST段抬高,如果此时行PCI,可能进一步缩小心肌梗死面积,但实际操作有一定难度,因为图2仅aVL、V2导联ST段轻度抬高,不是典型的ST段抬高型心肌梗死的表现,是否需要立即行PCI治疗,往往需要综合判断,包括结合肌钙蛋白的变化。因此,在记录到比较典型的ST段抬高型心肌梗死心电图时(图4),再行PCI治疗也是符合医疗常规的。

⑤PCI术后心电图(图5)出现V1~V3导联ST段显著抬高、T波深倒置及QS波,部分可能与再灌注损伤以及心肌顿抑有关。

早期诊断AMI:动态观察、综合评估是关键

作者:陈玉国(山东大学齐鲁医院)

早期诊断AMI是急诊科医生需要掌握的必备技能。传统的心肌梗死诊断三大标准“临床症状、心电图典型改变以及心肌酶变化”,不能作为早期诊断主要条件,因为AMI临床症状很多不典型,而心肌酶变化需要时间,因此AMI的早期诊断重点要放在心电图动态观察以及综合评估上。

本例男性患者,早期有典型心绞痛症状,但没有心电图记载。患者主诉胸闷,心肌酶仅MYO升高超过两倍,心电图可以认为大致在正常范围,诊断AMI证据不足,但根据患者病史以及冠心病高危因素,应高度警惕急性冠脉综合征发作。继续等待心肌酶结果,可能需要4~6小时,如此长时间可导致患者预后不佳。在这种情况下,动态观察心电图变化尤显重要。1.5小时后患者心电图较第一次有显著动态改变,高度提示为AMI。此时患者AMI诊断基本成立。

当然还需要进一步完成鉴别诊断。我们提倡急诊科医生能够独立进行超声心动图诊断,对本例患者进行床旁超声心动图检查可以佐证AMI诊断。如果接诊医生不能完成超声心动图诊断,又不能熟练掌握心电图动态改变,可能要失去早期诊断心肌梗死的黄金时间。

3.5小时后,患者心电图出现明显的超急性期表现,心肌酶中MYO及肌酸激酶同工酶(CK-MB)明显升高,此时大部分心血管医生或者急诊医生可给出AMI的诊断,但时间已经过去3小时余。床旁超声心动图还可以完成鉴别诊断,如肺栓塞可看到右心室有增大或者肺动脉压力明显升高的表现;主动脉夹层可看到动脉内壁不光滑,甚至可以看到壁内血肿情况。

心肌梗死的特点充分说明了“时间就是心肌,时间就是生命”。早期诊断AMI是临床中的重要问题,在心肌酶检查受到时间及条件限制的情况下,动态观察心电图改变是最为简单可靠的办法,如有床旁超声心动图配合,则更加完美,当然这需要急诊科医生应该接受超声基本操作能力的培养,靠专业超声科医生,在很多医院是不现实的。

从典型病例中深化对AMI诊断的认识

作者:孙芸芸(广东省人民医院)

本例中年男性患者胸痛、胸闷入院,诊断AMI,是一个诊断和治疗较为规范的AMI病例,通过此病例,我们讨论几个问题。

提高对2012年第三版更新的心肌梗死全球统一定义的认识:现行的AMI诊断标准已由传统的“3选2模式”变为“1+1模式”[血清心肌标志物(主要是肌钙蛋白)升高(至少超过99%参考值上限),并至少伴有以下一项临床指标:①缺血症状;②新发生的缺血性心电图改变(新的ST-T改变或左束支传导阻滞);③心电图病理性Q波形成;④影像学证据显示有新的心肌活性丧失或新发的局部室壁运动异常;⑤冠脉造影或尸检证实冠状动脉内有血栓]。

新模式强调心肌生物标志物升高,突出肌钙蛋白的作用,特异性100%,敏感性高,小灶的心肌梗死都可诊断。但肌钙蛋白升高有一定的时间段,一般在AMI发生后2~3小时才能检测到。该患者就诊时CK-MB、肌钙蛋白I(TnI)正常,仅MYO轻度升高,3小时后心肌标志物升高,诊断为AMI。

心电图在诊心电图在诊断断AMI中的地位不可替代:心电图为心肌电活动的表现,AMI超急性期和急性期T波、ST段、QRS波就可以发生演变,与胸痛同时出现。孤立地看该患者早期的两份心电图,均可诊断正常,但比较起来,胸导联、aVL导联R波降低,ST-T有演变,此时心电图的演变非常重要。临床疑有AMI时应及时检查心电图,不要被“伪正常”所蒙蔽,需要多次描记,必要时15~30分钟重复描记一次18导联心电图。

心电图可以初步判断发生梗死的冠状动脉:目前公认,可以根据ST段抬高的导联确定罪犯血管以及AMI的高危性。该病例V1~V3导联T波高大,V1~V3导联、aVR导联ST段抬高,V1~V3导联R波变低,Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段压低。冠状动脉造影为前降支100%闭塞。

从本案例中我们可以认识到,提高对心肌梗死的定义和心电图诊断的认识,有助于临床医生及时诊断并选择合适的治疗策略。

病例来源:中国医学论坛报

注:本网所有转载内容系出于传递信息之目的,且明确注明来源和/或作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理,所有内容及观点仅供参考,不构成任何诊疗建议,对所引用信息的准确性和完整性不作任何保证。

扫描二维码,关注微信公众号

扫描二维码,下载APP到手机