肺癌是癌症死亡的主要原因之一,其发病率呈逐年增长趋势,但确诊后的5 年生存率不容乐观,全世界每年约有100 万人死于肺癌。患者多死于肺癌引起的全身转移,常有区域性淋巴结转移和血行播散,血行转移以肺、肝、脑、骨、肾上腺为常见,眼内转移临床并不多见。

病例介绍

患者男,54 岁,2010年12月9日因左眼视力进行性下降4个月就诊于中山大学眼科医院。

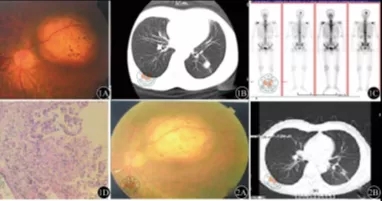

眼底荧光造影( FFA) ( 图1A):

( 1) 视盘、视网膜血管未见异常荧光;

( 2) 黄斑区上方早期见

一片斑点状弱荧光及低荧光,荧光渐增强,范围逐渐清晰,后期局部荧光素渗漏,晚期局部斑点状荧光染色间杂点状低荧光( 色素增殖) ,病灶周围及下方神经上皮脱离;

( 3) 黄斑区晚期水肿,上方拱环结构不清。

吲哚青绿脉络膜血管造影( IGGA) :

视盘颞上方可见大片低荧光区,局部未见异常血管,中晚期病灶区隐约见斑点状弱荧光,造影晚期病灶下方可见弱荧光区( 神经上皮脱离区) ,余脉络膜荧光像大致正常。拟诊脉络膜肿瘤(转移癌可能性大) 。右眼未见异常荧光。

进一步CT检查( 图1B) :提示左下肺背段结节影,直径20mm×19mm。穿刺病理提示中分化腺癌(图1D) 。全身骨显像颅骨、颈椎、右侧喙突、第10、11 胸椎、第3 腰椎代谢异常活跃,考虑肿瘤骨转移(图1C) 。头颅MRI 未见明显异常。

给予培美曲赛500 mg /m2 d1+顺铂75 mg /m2 d1 q 21 d化疗6 个疗程,配合唑来磷酸抑制骨转移的发展。

复查眼底荧光造影提示左眼动脉期见肿瘤内大的脉络膜血管荧光充盈,动静脉期呈斑点状强荧光,黄斑拱环结构尚清,晚期荧光渗漏明显增强(图2A) ,CT示肿瘤直径5mm×13 mm(图2B) 。视物较前清晰,视力由0.3提高到0.8。癌胚抗原由15.63μg /L降至5.61μg/L。

讨论

肺癌晚期易发生血行转移及淋巴转移,由于眼内组织缺少淋巴管,眼转移癌主要来自血行转移, 眼动脉与颈内动脉成直角,所以血流中的肿瘤栓子由于血流速度关系往往容易停留在颅内,而不易经过眼动脉进入眼内,所以眼部转移癌比较少见,国际报道的仅30 例,80%多发生在脉络膜。

这是由于脉络膜内血管丰富,血流入口和出口又相对比较狭小,血流流入脉络膜后,流速减慢,细菌和毒素易在此沉积,癌肿的血行播散也易在此沉积,形成转移。一般眼球转移性肿瘤以左侧多见,这与其独特的解剖结构有关,左侧颈总动脉从主动脉弓上发出,肿瘤栓子直接上行,而右颈总动脉由头臂干分支而来,故癌细胞易到达左眼。而右侧需要绕过无名动脉,由此肿瘤向右侧眼球转移比较困难,也有双侧眼球转移者,20%~40%的脉络膜转移癌为双侧。半数的患者是无症状的,一半的患者以视力下降、盲点、视物变形或闪光幻觉为首发症状就诊。眼底镜检查多发现脉络膜存在奶油色的盾状病变区。

这些患者中大多存在中枢神经系统的全身转移,多数发生于其他部位恶性肿瘤确诊或治疗以后的数周或数年内,但也有部分患者眼内转移癌出现在其他器官原发癌被诊断之前,亦有经检查不能发现原发灶的。

女性脉络膜转移癌患者中,原发癌多来自乳腺癌,其次是肺癌、原发灶不明癌、胃肠道肿瘤和胰腺癌、皮肤黑色素癌以及其他罕见来源肿瘤;男性患者原发癌主要是肺癌,最常见于腺癌和小细胞肺癌,其中腺癌约占80%,其次是原发灶不明癌、胃肠道肿瘤和胰腺癌、前列腺癌、肾癌、前列腺癌、皮肤黑色素癌和其他罕见来源肿瘤。

治疗策略

出现眼转移的多属晚期肿瘤患者,很难制定一套有效的治疗方案,晚期肺癌多根据临床不同情况设计不同的治疗方案,眼球摘除术是治疗眼球转移癌有效的方法,但给患者带来的创伤较大,放疗可取得一定的疗效,但化疗效果鲜有报道,眼转移者多伴有其他部位的转移,预后差,确诊脉络膜转移的原发肺癌中位生存时间仅1.9个月。

治疗多主张针对原发灶的综合治疗,如化疗、放疗、经瞳孔的温热疗法、激光光凝法、伽马刀和眼球摘除术多种疗法的综合应用。一般认为,化疗药物不能穿过血脑屏障,使脑转移或眼转移的化疗效果欠佳,但有观点认为,发生脑转移或眼转移后,其他脏器血行转移的可能性增大,因此化疗是必需的,另外转移瘤本身造成了血脑屏障的破坏,使许多化疗药物可以进入脑组织内。

文献来源:

彭丽君,等.中华临床医师杂志,2013 ,7 (3):1286-1287.

病例来源:医学慕课

注:本网所有转载内容系出于传递信息之目的,且明确注明来源和/或作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理,所有内容及观点仅供参考,不构成任何诊疗建议,对所引用信息的准确性和完整性不作任何保证。

扫描二维码,关注微信公众号

扫描二维码,下载APP到手机